検事になるには、司法試験に合格する必要があります。

このページでは、検事に任官するまでの流れ等について説明します。

検事に任官するまでの流れ

検事になるためには、司法試験に合格する必要があります。(司法試験の受験資格については、こちらを御確認ください。) ※法務省のサイトにアクセスします。

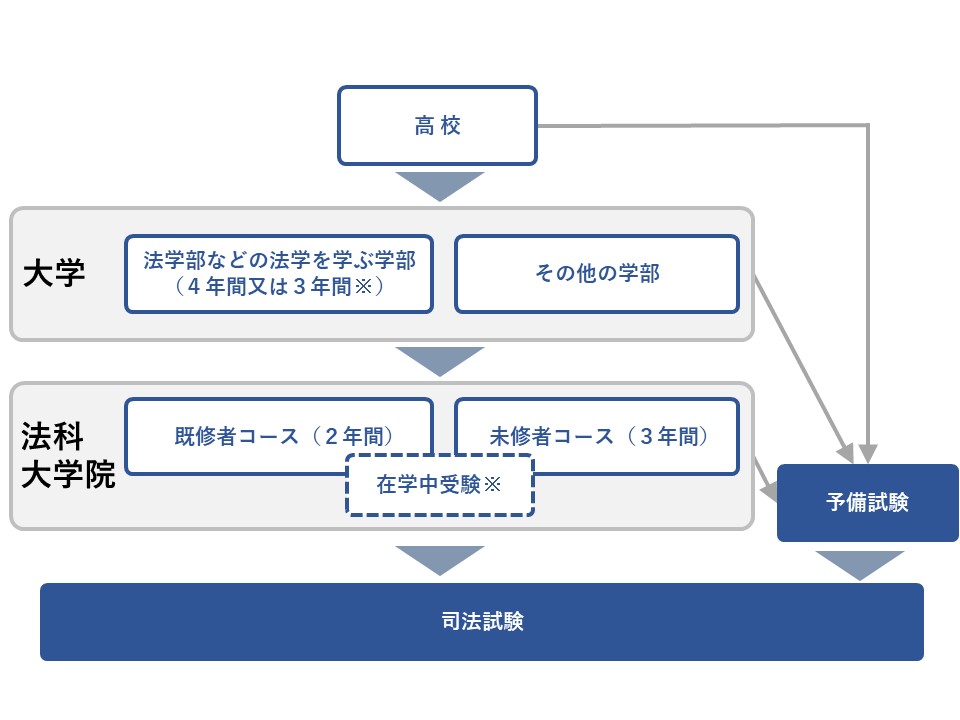

司法試験を受験するまでの主なルートは次のとおりです。

法曹コースの詳細については、こちらを御確認ください。※文部科学省のサイトにアクセスします。

※在学中受験とは、法科大学院の課程に在学する者であって、一定の要件を満たした者についても、司法試験を受験できるという制度であり、令和5年司法試験から導入されています。

在学中受験資格の詳細については、こちらを御確認ください。※法務省のサイトにアクセスします。

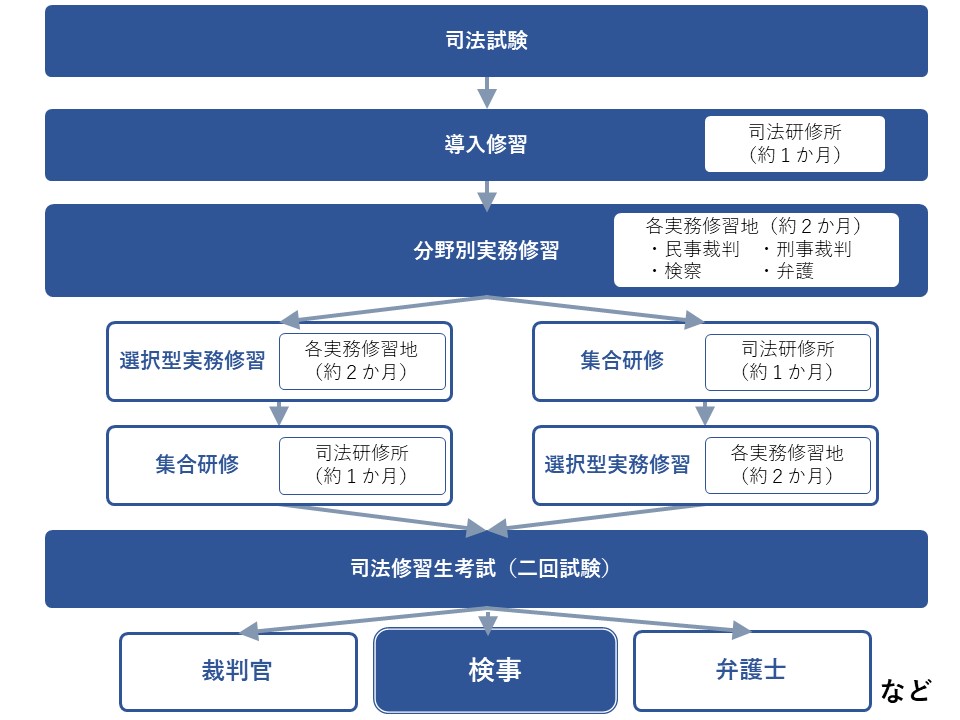

司法試験に合格すると、司法研修所や各実務修習地において、修習を行い、合計約1年間の司法修習を経て、試験(いわゆる二回試験)に合格すれば、法曹(検事・裁判官・弁護士)のいずれかになる資格を得ることができます。

(弁護士からの検事任官、検事への再任官を希望される方は、こちらを御確認ください。) ※法務省のサイトにアクセスします。

近時の検事任官実績

過去5年間の検事任官数は次のとおりです。| 任官年度 | 任官者数 | 男性数 | 女性数 |

|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 76人 | 45人 | 31人 |

| 令和4年度(12月期) | 71人 | 36人 | 35人 |

| 令和4年度(4月期) | 72人 | 44人 | 28人 |

| 令和2年度 | 66人 | 42人 | 24人 |

| 令和元年度 | 65人 | 37人 | 28人 |

司法試験の結果や任官実績などの詳細については、こちらを御確認ください。※法務省のサイトにアクセスします。

新任検事辞令交付式・新任検事任官歓迎式

検事に任官すると、法務大臣から辞令が交付されます。開催の様子はこちら

司法修習体験記

任官したばかりの検事たちに、①司法試験合格後どのように過ごしたか、②司法修習中にやってよかったと思うことをインタビューしてみました。司法試験合格後どのように過ごしましたか?

ロースクールで行われた検察ガイダンスに参加しました。ガイダンスでは、白表紙(司法試験合格後に司法研修所から送付される教材)を読むようお話があり、修習が始まる前に一読しました。

合格発表までは、なかなか気持ちが落ち着かずゆっくりできませんでしたが、合格発表後は気持ちにも余裕ができるので、しばらく会えていなかった友人や恩師らとも会う機会を多く持つようにしていました。実務修習地が分かってからは、実務修習地での生活の準備をしたり、実務修習で地元を離れることになったので、友人らと旅行に出かけたり飲み会をしたりしていました。

ひたすらアルバイトをしていました。他の業界のことも知った上で法律家になりたいと思っていたので、法律とは関係ない業種を選んで、アルバイトに打ち込み、今まで出会ったことのなかった業種の人との交流を楽しみました。

司法修習中にやってよかったことは?

修習では任意参加の多くのカリキュラムが用意されていました。課外講義等や弁護士会の委員会に参加することで、普段足を踏み入れることができない施設に行くことができたり、実務の先生と直接お話しする機会をいただき、自分が志望してる以外の法曹についても身近に学ぶことのできる最初で最後の貴重な経験となりました。用意されたプログラムには、極力参加することがおすすめです。

司法修習は、裁判官、検察官、弁護士という修習前まではあまり接する機会のない方々から御指導等を頂けるので、私は法曹三者の方々と積極的に意見交換をするように心掛けていました。意見交換は、法曹三者ごとの視点等を知ることができ、実務を行う上で重要な多角的な視点から物事を考えるという能力を養う点でも非常に有益でした。

修習期間の休日は実務修習先の同期と全国に旅行に行きました。南は九州から北は東北まで様々な場所を訪れました。旅行で修習同期との仲も深まりますし、多くの場所に行けて良かったと思います。